私はレースのドライバーとして活動をしていますが、富士スピードウェイでのレースの救護もたまにやっています。レースの救護は結構つらい仕事で、レース車両がコースに出る前に配置につかなくてはならないため、早朝に集まり、レースの規模によっては(ス

ーパーGTなど)、救護の訓練が行われ、その日のレース(たいてい複数

のレースが予選から決勝まで朝から夕まである)が始まる前に配置につき、すべてのレースが終わるまで、オフィシャルカーの中で待機(途中に飲み物やお弁当が配られる)しています。

写真は4番ポストでの待機中(コースのすぐ脇のガードレールの切れ目の所)ですが、100Rといわれるコーナーの前後で何かクラッシュなどがあればすぐに出動します。

写真は4番ポストでの待機中(コースのすぐ脇のガードレールの切れ目の所)ですが、100Rといわれるコーナーの前後で何かクラッシュなどがあればすぐに出動します。

最近はメジャーなレースでの車両でハイブリッドカーや電気自動車が多くなっています。ハイブリッドカーや電気自動車は高電圧のユニットがあり、クラッシュをした際に高電圧の漏電が発生する可能性があります。 2023年WEC(FIA世界耐久選手権→ルマン24時間レースのシリーズ)が富士スピードウェイで行われたときのスタート直後のシーンですが、この日私はPIT ROAD ON FOOTといって、ピットロード上で救護が 必要になった際に対応する仕事をしていました。その際に事前のレクチャ^があったのですが、クラッシュ発生の場合ドライバーは動けるようなら車から飛び降りるように言われており、救護では WECの各車両には高電圧システムの状態を示す安全ライトモジュールが装備されていて、ライトの状態が赤あるいは最初が緑だが途中で赤に変わる、ライトの点灯なしの場合は救護には駆けつけますが、活動の前に電気関係の技師が検査をして許可が下り

2023年WEC(FIA世界耐久選手権→ルマン24時間レースのシリーズ)が富士スピードウェイで行われたときのスタート直後のシーンですが、この日私はPIT ROAD ON FOOTといって、ピットロード上で救護が 必要になった際に対応する仕事をしていました。その際に事前のレクチャ^があったのですが、クラッシュ発生の場合ドライバーは動けるようなら車から飛び降りるように言われており、救護では WECの各車両には高電圧システムの状態を示す安全ライトモジュールが装備されていて、ライトの状態が赤あるいは最初が緑だが途中で赤に変わる、ライトの点灯なしの場合は救護には駆けつけますが、活動の前に電気関係の技師が検査をして許可が下り

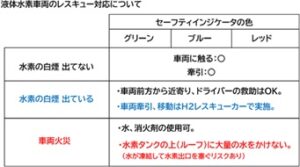

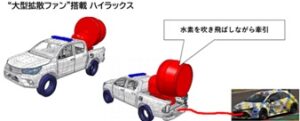

てから、ということになっていました。また、救護活動の際は肘より上まである分厚いゴム手袋を装着するようにと配布されました。さらに最近のレース車両には水素で走る車もあります。水素の車は水素ガスのボンベを積んでいますが、これらもトラブルを起こすと大変です。水素車両にもセーフティインジケータが前方と左右に3か所設置されており、救護はこれらを見て判断することになります。